エネルギー自給率とは、必要な一次エネルギーのうち、

他国からの輸入に頼らず自国内で

どのくらい一次エネルギーを確保できるかを表す割合です。

一次エネルギーとは、石油や石炭、天然ガス、原子力、

太陽光、風力など、加工前のエネルギーの元をいいます。

エネルギー自給率が高いということは、海外からのエネルギー資源の

輸入に頼らなくても済むので、エネルギーの安定供給に有利です。

逆に、エネルギー自給率が低いということは、海外で何か問題が起きた場合

資源を確保することが難しくなるというリスクがあります。

![]()

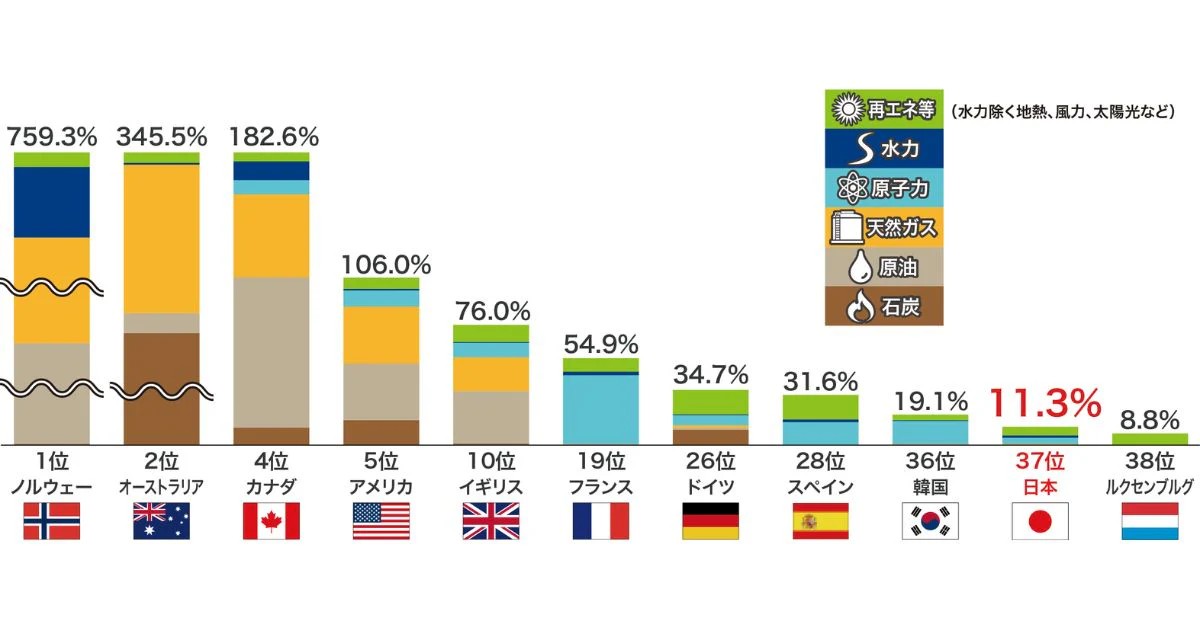

世界のエネルギー自給率ランキング

日本のエネルギー自給率

では日本のエネルギー輸入依存度と問題点はどうでしょうか。

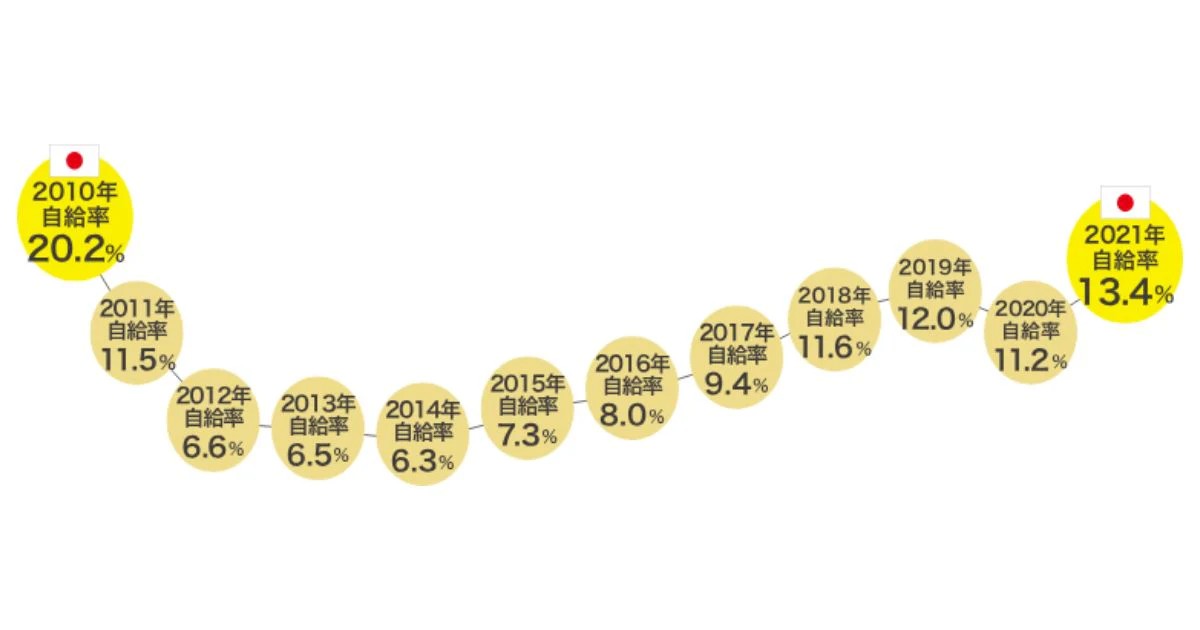

日本はエネルギー自給率が低く、近年では10%程度に過ぎません。

石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料を大量に輸入しています。

これは、日本のエネルギー安全保障における重要な課題です。

特に、2011年の東日本大震災以降、原子力発電所の運用が厳しく制限され

エネルギー輸入依存度が一層高まっています。輸入エネルギーに依存するリスクとして

地政学的な緊張や輸送インフラの脆弱性、為替変動などが挙げられます。

![]()

そこで大切になるのがエネルギー供給の安定化対策。

エネルギー供給の安定化を図るため

日本は多様なエネルギー源の開発・普及を推進しています。

太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーの導入が急速に進み、

2020年代後半には電力供給のおおよそ30%を占める見込みです。

また、エネルギー効率の向上や蓄電池技術の進化もエネルギー供給の安定化に寄与しています。

さらに、エネルギー輸入元の多様化を進めることで、地政学的リスクを低減しています。

例えば、ドイツにおける再生可能エネルギーの割合は

2024年の速報値で電力消費量の**約54%**に達しました。

この割合は年々増加しており、2022年は46.3%、2023年は52.5%でした。

主に風力発電と太陽光発電がその大部分を占めており、ドイツは2030年までに

電力需要の80%、そして2035年までに国全体の電力を完全に脱炭素化することを目指しています。

まとめ

パリ協定の目標達成のために世界的に脱炭素化が進み、火力発電の

化石燃料に頼らない再生可能エネルギーへの転換が加速しています。

特に日本はエネルギー資源の多くを輸入に依存しているため

国内で調達できる国産の再生可能エネルギーはエネルギー自給率向上に直結し

電力の安定供給にも貢献します。

まずは身近な、スマートハウスやEVの話を聞いてみるのは、いかがでしょうか。